逾期一年,你的债务会面临什么后果?

大家好,我是李律师,今天咱们来聊聊一个挺常见但又容易被忽视的问题:逾期一年,你可能觉得,不就是拖了一年没还钱嘛,能有多大事?但说实话,这可不是小事,逾期一年,往往意味着你的债务问题已经从“小麻烦”升级...

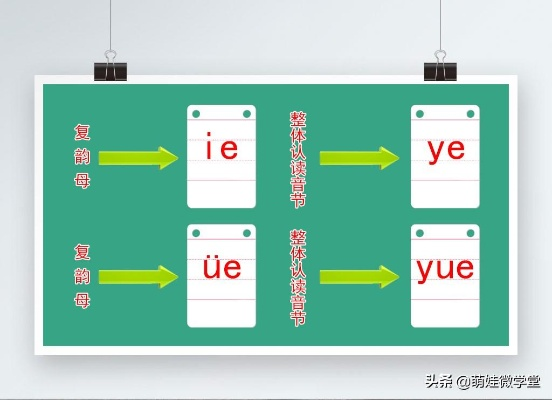

“是的拼音怎么写”看似是小学生语文题,但现实中因拼音书写错误引发的纠纷并不少见,例如合同中将“shì de”误写为“sì de”,可能导致条款歧义;身份文件拼音拼错(如“shi”写成“xi”)甚至影响出入境审批。

汉语拼音是法律文书的“隐形标尺”。《通用规范汉字表》明确规定拼音标注标准,而《民法典》第142条强调“意思表示真实”需以表述准确为前提,一个声调错误,可能让“同意”变“异议”。

2021年某外贸案中,因合同将“质量合格(hé gé)”误拼为“hè gé”,买方以“发音近似‘不合格’”为由拒付货款,法院最终认定:“拼音错误虽非故意,但客观上导致条款多重解释”,判决卖方承担30%责任。

关键点:

拼音是法律文书的“最小螺丝钉”,建议:

记住:法律不保护“粗心者”,一个字母可能改写案件结局。

是的拼音怎么写竟成法律纠纷导火索?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

拼音书写的小问题,背后的大隐患 “是的拼音怎么写”看似是小学生语文题,但现实中因拼音书写错误引发的纠纷并不少...

点击复制推广网址:

下载海报: