消费贷逾期被银行起诉了?别慌!三步自救指南帮你稳住局面

你有没有过这样的经历——手头紧,刷个信用卡、办笔消费贷应急,想着“下个月发工资就还上”,可现实哪有那么顺?工资没按时到、家里突然出点事、生意资金链一断……结果贷款逾期了,一开始只是催收电话不断,短信轰...

手机一响,心跳骤停,一看是法院短信——“您已被列入金融借款合同纠纷被告名单,案号已生成”?那一刻,天好像塌了一半,更扎心的是,第二天打开信用中国、裁判文书网,赫然发现自己的名字和身份证号被公之于众,连老家亲戚都打电话来问:“是不是出什么事了?”

别慌,今天咱们就来聊点实在的:贷款逾期被起诉后,进入“公示期”到底意味着什么?它会不会毁掉你的人生?有没有补救的机会?

很多人听到“公示期”三个字,脑子里立刻浮现出“黑名单”“老赖”“限制高消费”这些词,但其实,这事儿得分清楚。

所谓“公示期”,并不是一个法律术语,而是大众对法院将案件信息依法公开这一过程的俗称。

这个“公示”,本质上是为了保障司法公开透明,不是为了羞辱你,但也确实带来了现实影响——你的名字、身份证号(部分脱敏)、借款金额、案由都会被查到。

这意味着:

👉银行再贷不了款;

👉 找工作背调可能受影响;

👉 子女上某些私立学校受限;

👉 甚至相亲都可能被人翻出来“查征信”。

听起来挺绝望,对吧?但我要告诉你:只要还没走到“终本执行+纳入失信名单”那一步,一切还有转机。

很多人以为,一逾期就被起诉、一起诉就公示,其实不然,银行也好、消金公司也罢,走诉讼流程是有成本的,他们也不是闲着没事干天天告人。

通常路径是这样的:

看到没?中间至少有3到6个月的时间窗口可以操作!

关键就在于:你有没有在“被起诉前”主动沟通、协商还款方案?

我见过太多客户,接到催收电话就关机、拉黑,结果等收到传票才慌了神,这时候已经晚了——调解机会没了,利息罚息滚得比雪球还快。

重点来了:被公示 ≠ 成为“老赖”。

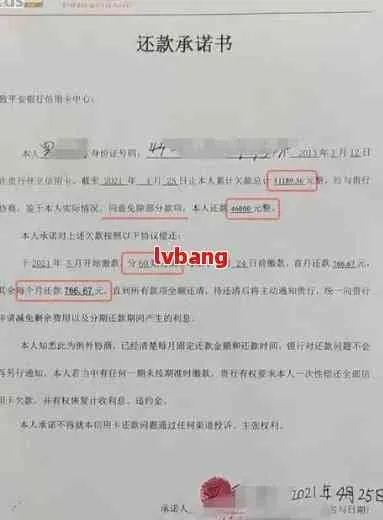

举个例子:

你在某银行贷了8万,逾期一年,银行起诉你,法院判你还本付息共9.5万,你收到判决后立马凑钱还清,或者跟对方达成分期协议并履行完毕。

这种情况下,虽然你的名字曾在裁判文书网上挂过一阵子,但不会被纳入“失信被执行人名单”,也不会被限制高消费。

而且根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,符合条件的文书可以在履行完毕后申请撤下公示!

也就是说:

✅ 主动应对 = 影响可控

❌ 消极逃避 = 雪崩式后果

去年有个当事人小李,28岁,程序员,疫情失业后信用卡+网贷总共欠了17万,一开始还能最低还款,后来干脆断供。

半年后,他突然发现自己被三家机构同时起诉,其中一笔6万元的消费贷已经在“信用中国”上公示。

他第一反应是想“跑路”,去偏远城市躲几年,还好他朋友劝他来找我。

我们做了三件事:

案件以调解结案,未进入强制执行程序,三个月后,我们在“信用中国”提交申请,成功将公示信息屏蔽。

现在的小李,换了份新工作,正在按计划还债,他说:“最怕的不是负债,而是不敢面对。”

📌《民事诉讼法》第122条:

起诉必须符合法定条件,法院应在7日内决定是否立案,并通知当事人。

📌《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》第10条:

已在互联网公布的裁判文书,若当事人全部履行义务,可向法院申请不再公开。

📌《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第1条:

只有“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”的,才可纳入失信名单。

📌《个人信息保护法》第47条:

处理目的已实现,个人信息应停止处理或删除。

这些法条告诉我们一个事实:法律不是只用来惩罚人的,更是用来保护人的,只要你愿意解决问题,就有出路。

朋友们,谁都有手头紧的时候,谁都有判断失误的一刻,贷款逾期不可怕,被起诉也不等于世界末日,真正可怕的,是你选择沉默、逃避、自我放弃。

记住这几条:

🔹公示不等于定罪,更不等于终身污点;

🔹越早应对,代价越小,拖得越久,雪球越大;

🔹积极沟通比躲藏有用一百倍,银行不怕你穷,就怕你不理他;

🔹法律给你留了出口,关键是你愿不愿意伸手去抓。

人生就像开车,偶尔剐蹭很正常,但如果你撞了车就弃车逃跑,那才是真的麻烦。

反过来,停下来道歉、理赔、修复,哪怕慢一点,路还在。

如果你正站在那个“要不要接法院电话”的十字路口,请深呼吸,然后拿起手机,打回去。

你不是一个人在战斗。

——我是张律,一个陪你面对风雨的律师。

贷款逾期被起诉了,公示期到底有多可怕?还能翻身吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

手机一响,心跳骤停,一看是法院短信——“您已被列入金融借款合同纠纷被告名单,案号已生成”?那一刻,天好像塌了一...

点击复制推广网址:

下载海报: