房贷月供断了会被银行告上法庭?逾期被起诉后还能翻身吗?

说实话,很多人买房时最激动的那一刻,是签下合同、拿到钥匙的瞬间,可真正住进去之后,每个月雷打不动的房贷却像一座小山,压得人喘不过气,尤其是遇到失业、疾病、家庭变故这些意外情况,一不留神就错过了还款日—...

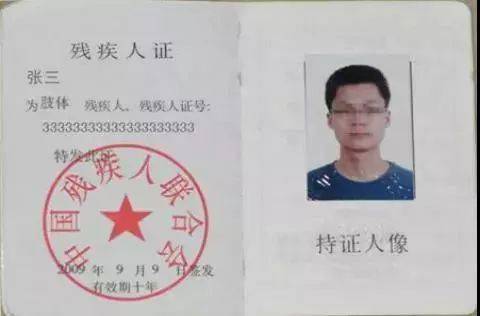

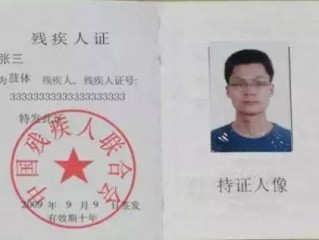

身边有人行动不便、长期患病,明明生活已经受到严重影响,却迟迟没办残疾证?或者好不容易准备材料去申请,却被窗口工作人员一句“材料不齐”打回重来?更离谱的是,有些人甚至以为“残疾证是发给特别严重的人”,自己轻度障碍就不敢申请——这些都是误解。

今天我就用大白话,给你把“怎么办理残疾证”这件事从头到尾捋清楚,不绕弯子,不堆术语,只讲你真正需要知道的干货。

很多人第一反应是:“我走路有点慢,能办吗?”“孩子说话晚,算不算残疾?”

答案是:能不能办,不是你自己说了算,而是医学鉴定说了算。

我国《残疾人证管理办法》明确,只要因身体结构、功能异常,导致日常生活、工作学习能力明显受限,并持续6个月以上,就可以申请评定,涵盖的类别包括:视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重残疾七大类。

哪怕只是轻度肢体不便、中度听力下降、或确诊孤独症谱系障碍(ASD),只要你有医疗诊断证明,都可以走评定流程,别因为“觉得自己不够残”就放弃应有的权益。

⚠️重点提醒:很多被退回的申请,都是因为病历不完整!比如精神类残疾必须有二级以上精神病专科医院的诊断证明;肢体残疾要有影像学报告(X光、MRI等),提前整理好,省得来回跑。

带上材料去户籍所在地的县级残联指定医院进行专业评估,医生会根据国家标准《残疾人残疾分类和分级》(GB/T 26341-2010)进行打分判定。

这里有个关键点:评定结果直接决定你是否能拿证,以及残疾等级(一级最重,四级最轻),等级不同,享受的补贴和政策也不同。

举个例子:重度肢体残疾(一级)可能每月有几百元护理补贴,而轻度(四级)可能没有现金补贴,但依然能享受公交免费、税收减免等便利。

评定通过后,材料交回乡镇(街道)残联初审,再上报县(区)级残联终审,一般20个工作日内出结果,通过后,残疾人证会邮寄或通知领取。

整个过程基本不收费(个别地区体检费自理,但多数有减免政策)。

异地能办吗?

原则上需在户籍地办理,但在常住地持有居住证满一年的,部分地区已试点“跨省通办”,建议提前咨询当地残联。

精神类残疾没人陪去怎么办?

可由监护人代办,需提供监护关系证明(如户口本、法院认定书等)。

评不上怎么办?

可申请复评,间隔不少于半年,期间继续治疗、积累新病历,提升通过概率。

证件丢了怎么办?

挂失补办即可,流程类似首次申请,但无需重新评定(除非等级争议)。

李女士,45岁,患类风湿关节炎十多年,手指变形,行走困难,起初她觉得“又不是瘫在床上,何必去办证”,直到一次坐公交被拒免票,才动了念头。

第一次申请,材料只有几张门诊单,医院说“证据不足”不予评定,第二次她跑了三家医院调取完整病历,但仍因缺少近期功能评估被退回,第三次,在社区工作人员帮助下,她补齐了近三年的住院记录、CRP指标、关节活动度检测报告,最终通过评定,获得三级肢体残疾证。

她不仅每月领取护理补贴,还申请到了公租房优先配租资格,孩子上学也享受了教育扶助。“原来这张证不只是‘身份标签’,它是通往公平生活的钥匙。”

作为一名处理过上百起社会福利纠纷的律师,我想说:残疾证不是施舍,而是权利。

它背后连着的是交通优惠、康复救助、就业支持、税收减免,甚至是子女教育、住房保障等隐性福利,很多人因为不了解、怕麻烦、或羞于启齿,主动放弃了本该属于自己的资源。

申请残疾证,不是承认“我不行”,而是宣告“我值得被支持”。

流程或许繁琐,但每一步都值得认真对待。

如果你或家人符合条件,请勇敢迈出第一步——

你的尊严,不该被一张纸卡住。

身边有人行动不便、长期患病,明明生活已经受到严重影响,却迟迟没办残疾证?或者好不容易准备材料去申请,却被窗口工...

点击复制推广网址:

下载海报: