支付宝逾期哪里提交资料?逾期后如何高效补救?

大家好,我是张律师,作为一名从业多年的专业律师,我经常遇到朋友咨询关于支付宝逾期的问题,我想用口语化的方式,和大家聊聊这个看似简单却容易让人焦虑的话题,支付宝逾期,说白了就是你在使用支付宝的借贷服务(...

你有没有在填表时,对着“籍贯”这一栏犹豫过?是写老家的村名?镇名?还是干脆照着身份证上的地址抄一遍?别小看这短短几个字,有时候一个笔误、一次随意填写,可能在未来某个关键节点上给你“埋雷”,今天咱们就来聊聊——个人籍贯到底该怎么填?填错了又会带来什么后果?

先说个真实情况:很多人以为“籍贯”出生地”或者“户口所在地”,其实大错特错,根据我国户籍管理规范,籍贯是指祖辈长期居住地,通常是父亲或祖父的出生地,一般以市、县为单位填写,比如你爸是湖南衡阳人,哪怕你生在北京、长在上海、户口在深圳,你的籍贯也应该是“湖南衡阳”。

可现实是,不少人随手一填,“北京”“上海”“深圳”就成了籍贯,甚至还有人写成“宇宙银河系”……虽然听起来好笑,但在正式文件、政审材料、公务员报名、入伍登记这些严肃场合,这种“自由发挥”真有可能让你吃大亏。

那问题来了——如果已经填错了,还能改吗?答案是:能改,但不建议频繁改动,更不能随意乱改。

籍贯信息一旦录入官方系统(比如学籍档案、人事档案、公安户籍系统),就成为个人身份信息的一部分,虽然不像姓名、身份证号那样严格锁定,但它属于历史溯源类信息,具有一定的稳定性,如果因为笔误或理解错误导致填写有误,可以通过单位人事部门或户籍派出所申请更正,但需要提供佐证材料,比如父辈的户口本、出生证明、祖居地村委会出具的证明等。

频繁更改籍贯容易引起审查怀疑,尤其在政审环节,组织部门会关注你个人信息的一致性和真实性,如果你在不同阶段填的籍贯不一样,哪怕只是“衡阳市”和“衡阳县”的差别,都可能被要求说明情况,严重时甚至影响录用结果。

还有一种常见误区:有人觉得籍贯写得“大城市”一点显得体面,比如明明祖籍是河南农村,偏要写成“郑州”,这种“美化”行为看似无伤大雅,实则涉嫌提供虚假信息,一旦被查出,轻则通报批评,重则取消资格,诚信记录也会留下污点。

正确的做法是什么?很简单——实事求是,追根溯源,搞不清自己籍贯?回去问问爸妈,翻翻老户口本,查查爷爷奶奶的老家在哪里,别图省事,也别想“包装”自己,真实,才是最稳妥的底气。

以案说法:一个“杭州”引发的政审风波

小李是浙江某重点大学毕业生,报考家乡某市的公务员岗位,笔试面试都顺利通过,眼看就要录取了,却在政审阶段被卡住,原因竟然是:他在大学入学登记表上填的籍贯是“浙江杭州”,而其父亲的户籍资料显示祖籍为“浙江衢州龙游县”,两地虽同属浙江,但相差两百多公里。

政审组认为信息不一致,要求他作出书面说明,小李解释说:“我以为杭州是省会,写上去好看一点。”这个回答让审核人员哭笑不得,经过多方核实、村委会开证明、派出所调档,才确认其真实籍贯应为“衢州龙游”,虽然最后勉强过关,但整个流程拖了一个多月,差点错过入职时间,还被列入“信息存疑人员”备注名单。

这个案例告诉我们:哪怕只是“美化”一点点,也可能付出沉重代价。

法条链接:

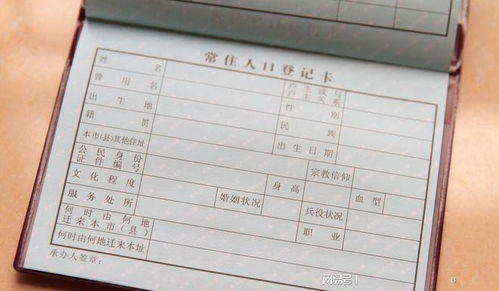

根据《公安部关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》(公通字〔1995〕91号)规定:

“籍贯填写本人祖父的居住地,城市填至区或不设区的市,农村填至县。”

《干部人事档案工作条例》明确指出:

“个人信息应当真实、准确、完整,不得涂改、伪造或故意隐瞒。”

这意味着,籍贯作为个人基本信息之一,必须依法如实填写,任何虚假或误导性填写均可能构成违规。

律师总结:

朋友们,别再把“籍贯”当成可有可无的填空题了,它不仅是法律意义上的身份标识,更是你家族脉络的文化印记,填写时不必攀高,也不用避讳乡土气息,真实,永远是最有力的通行证。

记住一句话:你可以出身平凡,但不能信息失真;你可以来自小城,但不能心存侥幸,从现在起,认真对待每一份表格里的每一个字——因为那些你以为“没人会看”的细节,往往决定了你能不能走得更远。

填对籍贯,不是小事,而是对自己负责的第一步。

籍贯填错了怎么办?一字之差影响有多大?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有在填表时,对着“籍贯”这一栏犹豫过?是写老家的村名?镇名?还是干脆照着身份证上的地址抄一遍?别小看这短...

点击复制推广网址:

下载海报: