逾期很久还能在哪里贷款?信用修复与法律应对策略

大家好,我是张律师,一名从业多年的专业律师,我想和大家聊聊一个很多人可能会遇到的现实问题:如果你的贷款逾期很久了,还能在哪里贷款?这个问题听起来可能有点棘手,毕竟逾期会严重影响你的信用记录,甚至让你陷...

年底对账时发现发票不够用,心里一急,随手从朋友公司“借”了几张发票填上;或者为了冲业绩、平账目,把上个月的发票重新“抄”一遍录入系统?听起来好像只是“技术性处理”,可实际上,这一笔“抄税”的操作,可能已经踩进了法律的雷区。

今天我就以一个从业十几年的老律师视角,和你聊聊“抄税”到底是什么,它背后的操作流程是怎样的,更重要的是——为什么看似不起眼的一次“复制粘贴”,可能让你面临刑事责任。

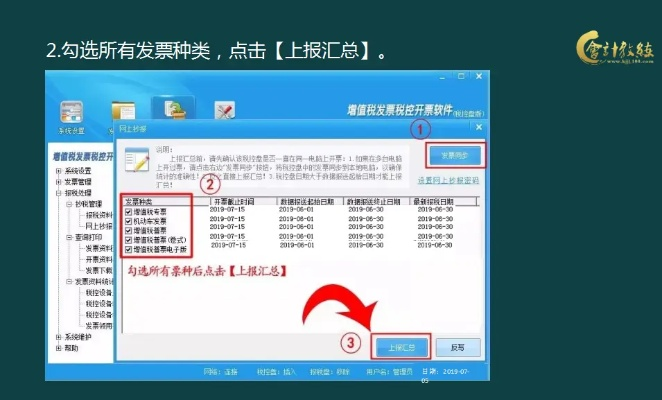

咱们得把概念搞清楚,很多人以为“抄税”就是把税务数据手动录入或复制一下,其实这是误解,在税务术语里,“抄税”原本指的是纳税人通过税控设备将开票信息上传至税务系统的过程,属于合法合规的申报环节,比如你开了增值税发票,每个月初要把上个月的开票数据从金税盘里“抄报”给税务局,这叫“正常抄税”。

但现实中,很多人说的“抄税”,其实是重复使用发票、虚构交易、伪造申报数据等违法行为的代名词。

这些行为,表面上看是为了“平衡账目”“少缴点税”,实则已经构成偷税、骗税甚至虚开发票罪。

我见过太多企业财务人员因为不懂法,一步步滑向违法深渊,下面这个“抄税”操作流程,听着像模像样,实则步步惊心:

你以为问题解决了?错,税务局的大数据系统可不是吃素的,进销项不匹配、发票重复校验、上下游企业关联分析……系统一比对,异常立马浮现,轻则补税+罚款,重则立案调查,老板和财务一起进去蹲局子。

2021年,浙江某建材公司老板张某为了降低企业所得税,让会计从小规模供应商那里拿了6张增值税普通发票,金额合计87万元,全部计入“管理费用”,这些发票对应的交易根本不存在。

税务稽查时,系统发现这6张发票已被其他企业申报抵扣,且开票方早已注销,经过调查,张某被认定为虚开发票用于偷税,不仅要补缴税款、滞纳金,还被处以50万元罚款,更严重的是,因虚开发票金额超过50万,已触犯《刑法》第205条,张某最终被判处有期徒刑两年,缓刑三年。

最讽刺的是,张某事后跟我说:“我就想省几十万的税,结果赔了上百万,还差点坐牢。”

你看,一次“抄税”操作,换来的不是节税,而是人生的断崖式下跌。

根据我国现行法律法规:

《税收征收管理法》第六十三条:纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,构成偷税的,追缴税款、滞纳金,并处不缴或少缴税款50%以上5倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《刑法》第二百零五条:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开金额巨大或有其他特别严重情节的,最高可判无期徒刑。

《刑法》第二百零一条:纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额10%以上的,构成逃税罪。

没有真实交易的发票,再“合规”也是假的。

作为律师,我从来不劝人“钻空子”,因为真正的商业智慧,不是如何逃避监管,而是如何在规则内走得更稳、更远。

“抄税”看似是财务上的小动作,实则是对企业信用、个人自由的巨大赌博,一旦事发,不仅企业被列入“黑名单”,影响融资、投标,老板和财务人员还可能面临刑事追责。

我的建议很明确:

合规的成本,永远低于违法的代价。

别让一次“抄税”的侥幸,毁掉你十年打拼的事业,老老实实做账,堂堂正正纳税,才是长久经营的唯一正道。

本文由资深税务法律师原创撰写,结合实务案例与法律条文,旨在普及税务合规知识,不代表具体个案法律意见,如有税务争议,建议及时咨询专业律师。

抄税怎么操作流程?一不小心抄出大麻烦,这些红线千万别碰!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

年底对账时发现发票不够用,心里一急,随手从朋友公司“借”了几张发票填上;或者为了冲业绩、平账目,把上个月的发票...

点击复制推广网址:

下载海报: