车祸评上轻伤了,到底能赔多少钱?这些赔付细节你得知道!

开车上路,谁也不想摊上事儿,但万一真遇上点儿磕碰,造成个轻伤,那后续的赔偿问题可就成了大家最操心的事儿,很多朋友可能会想,“轻伤”嘛,是不是就赔个医药费就完事儿了?其实不然,这里面的门道还真不少,我就...

填个报名表、申请奖学金,或者办理落户手续时,突然冒出一栏“学籍所在地”,顿时傻眼了——这到底是写学校地址?户籍地址?还是身份证上的住址?

别小看这一行字,填错了轻则被退回材料耽误时间,重则可能影响入学资格、学位认证,甚至在将来求职政审环节埋下隐患,今天咱们就来掰扯清楚:学籍所在地,到底该怎么填?它背后藏着哪些法律和行政逻辑?

很多人一听“学籍”,第一反应就是“我在哪上学”,于是直接填上大学所在的市或区,比如你在广州读大学,就写“广东省广州市”,乍一看没错,但问题来了——如果学校跨区办学呢?比如主校区在天河,分校区在番禺,该写哪个?又或者你是网络教育、成人教育、中外合作办学项目,学籍挂靠在A地,实际学习在B地,又该怎么填?

关键点来了:“学籍所在地”≠“实际就读地”,也不等于“户口所在地”。

它的准确含义是:你的学籍档案目前由哪个教育行政部门主管、登记备案的地区,简单说,就是你这本“学生身份”的“户口本”落在哪里。

举个例子:

正确答案只有一个:以官方学籍管理系统登记的信息为准,不能凭感觉瞎猜。

你以为只是个小栏目,错了改一下就行?现实往往更复杂。

我之前代理过一个案子,当事人小李想申请某城市的应届生人才补贴,条件都符合,唯独在“学籍所在地”一栏写了“北京市”,而实际上他毕业的民办高校学籍备案在河北省廊坊市(因为该校注册地在河北),结果审核部门查不到匹配记录,直接认定“信息不实”,取消资格不说,还被列入诚信观察名单半年。

更麻烦的是考研调剂,去年有个学生报考上海一所985高校,初试过了线,但在资格审查阶段被刷下来——原因是他本科是独立学院,学籍归属母体高校所在城市,但他填成了自己上课的城市,导致系统核验失败,错失机会。

这些都不是程序瑕疵,而是因基本信息填报错误引发的行政行为无效风险,一旦触发,申诉成本极高,且成功率低。

2023年,杭州推出应届硕博人才“秒批”落户政策,吸引了大量毕业生申请,张先生硕士毕业于武汉某双一流高校,在线提交材料时,“学籍所在地”一栏他随手填了“武汉市”。

问题出在哪?他的专业属于联合培养项目,前两年在武汉,最后一年在合作单位深圳完成课题,毕业证由武汉高校颁发,但学籍管理由教育部指定在深圳备案(因项目特殊审批)。

杭州市人社局后台对接全国学籍系统时发现信息不一致,判定为“申报信息与官方数据不符”,拒绝落户,张先生反复申诉,耗时三个月才通过调档证明澄清事实,最终落户成功,但错过了最佳租房季和几场重要招聘会。

这个案例告诉我们:学籍所在地必须与教育部“学信网”上的注册信息完全一致,差一个字都不行。

《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第十条:

“新生入学后,学校应当在三个月内按照国家招生规定进行复查……复查合格者予以注册,取得学籍。”

→ 学籍的取得以学校正式注册为准,归属地依学校行政隶属关系确定。

《高等教育学历证书电子注册管理规定》第五条:

“学历证书实行国家统一电子注册制度,注册信息包括姓名、性别、出生日期、院校名称、学习形式、学制、专业、入学时间、毕业时间及学籍所在地等。”

→ 明确将“学籍所在地”列为法定注册信息项。

《教育法》第二十九条:

“学校及其他教育机构行使下列权利:……(四)对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分。”

→ 学籍管理权属于学校及其主管教育行政部门,个人无权自行定义。

作为处理过多起教育行政纠纷的律师,我给你划重点:

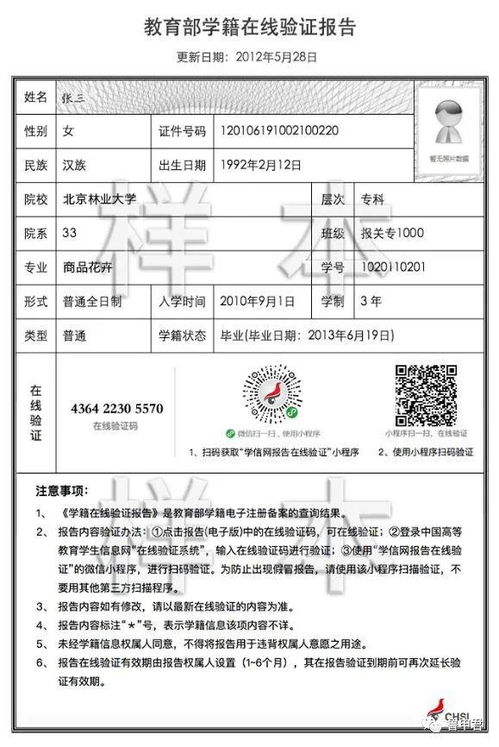

✅第一步:登录“学信网”核实

打开https://www.chsi.com.cn,注册账号后查看“学籍信息”页面,找到“学籍所在地”或“注册地”字段,这是唯一权威依据。

✅第二步:区分“学籍”与“户籍”“居住地”

哪怕你人在外地实习、租房多年,也不能把现住址当学籍地。学籍跟着档案走,不跟着人走。

✅第三步:特殊情形提前咨询主管部门

如果是自考、成教、网络教育、中外合作项目、军校生、定向培养等特殊类型,建议拨打当地教育考试院或学校学籍科电话确认,避免误判。

说到底,“学籍所在地”四个字看似不起眼,却是连接你教育经历与社会公共服务的一把钥匙,填对了,一路绿灯;填错了,处处设卡。

别让一次粗心,成为你人生转折点上的绊脚石,细节决定成败,尤其是在法律和行政规则面前,认真二字值千金。

学籍所在地到底该怎么填?填错影响升学、落户甚至学位认证!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

填个报名表、申请奖学金,或者办理落户手续时,突然冒出一栏“学籍所在地”,顿时傻眼了——这到底是写学校地址?户籍...

点击复制推广网址:

下载海报: