协议书怎么写才有效?签了字反悔怎么办?

你有没有遇到过这种情况——朋友之间借钱,说好写个字据,结果拿过来一张手写的“今收到XXX人民币两万元,特此证明”,连借款人名字都没写全;或者公司合作谈好了,口头约定“回头签个协议”,结果拖了三个月还没...

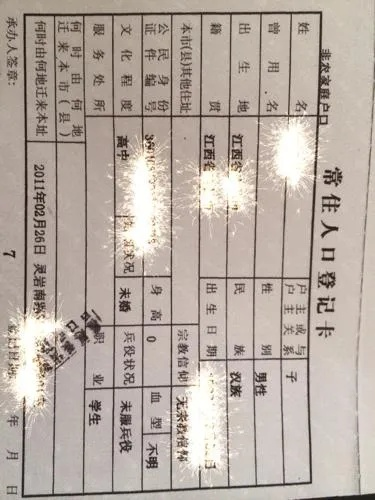

你有没有遇到过这样的情况——填表时突然卡在“籍贯”那一栏,脑子里一片空白:“我老家是哪儿来着?”“我爸是山东的,我妈是江苏的,我该写哪个?”“出生地和籍贯是一回事吗?”更有人担心:万一填错了,会不会影响以后办户口、孩子上学,甚至遗产继承?

别急,今天咱们就掰开揉碎,把“籍贯”这个看似简单却暗藏玄机的问题,从法律、情感、实操三个层面讲清楚,我不是让你背法条,而是告诉你:这一个格子背后,可能藏着三代人的故事,也可能牵动一份继承权。

很多人第一反应就是:“籍贯不就是我出生的地方吗?”错!也有人以为:“我现在户口在杭州,那籍贯就是杭州。”也不对。

根据我国官方定义,籍贯通常是指祖父的长期居住地或出生地,如果祖父早年迁徙频繁,一般以父亲出生时祖父的居住地为准,简单说:看爷爷的根在哪里。

举个例子:

那你的籍贯,就是河南洛阳,而不是北京。

现实中也有例外,比如父母离异、祖辈信息缺失、跨国婚姻等情况,不同单位(如派出所、学校、人事部门)在实际操作中会有一定灵活处理空间,但核心原则不变:追溯父系祖先的稳定居住地。

很多人一听“祖籍”“父系”,立马紧张:“那我要是写错了,是不是以后分不了家产?孩子上不了学?结婚都受影响?”

先放结论:绝大多数情况下,填错籍贯不会导致严重法律后果,但它可能在关键时刻成为“麻烦制造者”。

填错不一定违法,但可能“惹麻烦”,就像衣服上的一粒错扣子——不影响走路,但总让人觉得哪里不对劲。

2021年,浙江温州的张先生在办理父亲房产继承时,遭遇了意想不到的阻碍。

他在填写《继承权申请表》时,随手把籍贯写成了自己出生地“温州市鹿城区”,可他父亲的户口本上,籍贯明确写着“浙江省永嘉县桥头镇”——那是他爷爷生活了一辈子的地方。

公证处审核时发现不一致,怀疑张先生是否为亲生子女,要求提供亲子关系证明,张先生百口莫辩,最后不得不去档案馆调取老户籍底册、出生医学证明,甚至做了DNA鉴定,折腾了三个月才完成继承。

虽然最终顺利过户,但张先生感慨:“就因为当初图省事随便填了个籍贯,差点让我拿不到自家的房子。”

这个案子没有上法庭,但它真实反映了:在法律文书的关键信息上,模糊等于风险。

目前我国尚未出台专门针对“籍贯填写”的独立法律,但相关规范散见于多个行政规章中:

这些规定虽非刑法般严厉,但在行政管理和身份确认体系中具有强制效力,一旦发现故意虚假填报,相关部门有权要求更正,严重者可影响征信或资格审查。

说到底,籍贯不是一个冷冰冰的行政概念,它承载的是一个人的家族记忆和文化认同,你填下的两个字,可能是爷爷年轻时翻山越岭离开的那个小村庄,是你父亲口中“小时候抓鱼的那条河”。

从法律角度看,籍贯本身不直接决定权利义务,但它像一把钥匙,能在关键时刻打开通往身份确认的大门,填对了,风平浪静;填错了,未必违法,但可能让你在人生重要节点多走几里弯路。

所以我的建议很实在:

法律不怕你不知道,怕的是你不在意,一个小小的籍贯栏,写的不仅是地理坐标,更是你对自己来历的尊重。

下次填表时,别急着跳过,停一秒,想一想——你的根,究竟在哪里?

籍贯到底怎么填?填错会影响户口、继承甚至婚姻吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有遇到过这样的情况——填表时突然卡在“籍贯”那一栏,脑子里一片空白:“我老家是哪儿来着?”“我爸是山东的...

点击复制推广网址:

下载海报: