信贷逾期哪里查询?逾期后如何应对?

嗨,大家好,我是你们的专业律师朋友,今天咱们来聊聊一个很多人可能会遇到,但又常常忽略的问题:信贷逾期,想象一下,你忙忙碌碌中忘了还信用卡或贷款,结果突然收到银行的催收通知,心里是不是一阵慌乱?别急,今...

你有没有想过,那些在社区奔波、为孤寡老人送餐、帮困境儿童找资源、深夜还在处理家庭纠纷的人,他们的工资够不够交自己孩子的补习费?他们每天面对情绪崩溃的居民、复杂的政策执行和永远写不完的报表,图的是什么?今天咱们不唱高调,也不煽情,就来聊点实在的——社工待遇,到底怎么样?

先说结论:很多人入行前以为这是“铁饭碗+有情怀”,结果干了才发现,工资像温吞水,晋升像爬珠峰,加班像家常便饭,可即便如此,为什么还有那么多人坚守?因为背后,不只是钱的事。

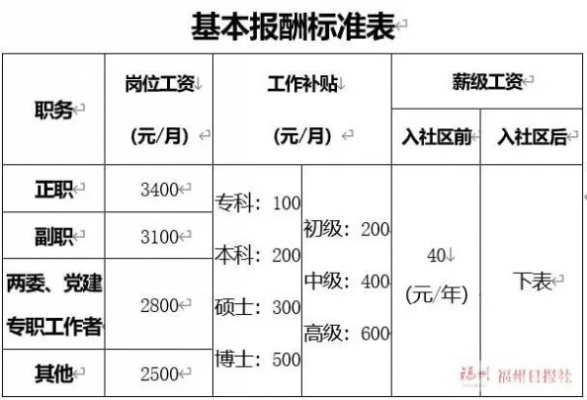

先看数据,目前全国大多数地区的社工月薪普遍在3500到6000元之间,一线城市略高,能到七八千,但扣完五险一金、房租通勤,剩下的可能连一杯精品咖啡都不敢天天喝,更别说有些地方还存在劳务派遣、同工不同酬的问题——同样是做家庭探访,编制内的社区工作者和第三方机构聘用的社工,待遇能差出一倍。

社工的职称体系虽然存在(初级、中级、高级社会工作师),但很多单位并不真正落实职称补贴或晋升通道,你考了个中级社工证,激动地拿去申请加薪,领导一句“我们这里没这个预算”,直接给你打回原形。

再看工作强度,你以为社工就是陪老人聊聊天?错,你要写项目书、跑资源、做评估、应对检查、协调邻里矛盾,甚至还要在台风天转移独居老人,节假日值班是常态,手机24小时待命,心理负荷极高,却很少有单位提供系统的心理支持或EAP服务。

最扎心的是身份认同,很多人问:“你是公务员吗?”“算事业编吗?”你只能苦笑:“我是……合同制社工。”社会认可度不高,家人觉得你“稳定但没前途”,同行跳槽去企业做HR都嫌你“太理想主义”。

因为在这份“不体面”的职业里,藏着一种难以替代的价值感。

我认识一位在深圳龙岗做社区矫正社工的姑娘,她负责帮扶刑满释放人员重新融入社会,有个小伙子刚出来时自卑、酗酒、找不到工作,她帮他联系技能培训、推荐岗位,甚至陪他去面试,一年后,那小伙子开了个小餐馆,请她吃饭,说:“姐,你是第一个没用异样眼光看我的人。”

那一刻,她说:“工资没涨,但我值了。”

这种“被需要”的感觉,是很多高薪岗位给不了的,社工不是救世主,但他们是在系统缝隙中拉人一把的人,他们让政策有了温度,让弱势群体看见光。

问题是,不能总拿“情怀”当工资,一个行业要可持续发展,必须建立合理的薪酬体系和职业发展路径。

好消息是,国家已经在行动,近年来,民政部多次发文强调要“健全社会工作者薪酬保障机制”,鼓励各地建立“以岗定薪、岗变薪变”的动态调整制度,一些城市如上海、广州、杭州已试点社工职级序列,按年限、能力、职称逐步提薪,并纳入财政预算保障。

但这还不够,很多基层单位仍把社工当作“临时帮手”,而不是专业力量,我们必须明确:社会工作不是打杂,而是需要专业知识、伦理操守和技术能力的专业职业。

小李,28岁,大学社工专业毕业,入职某市街道服务中心,合同三年,月薪4200元,无编制,第一年,他负责青少年项目,周末带孩子做活动,晚上写总结到凌晨,第二年考取中级社工师,申请加薪被拒,理由是“单位没有配套政策”,第三年,同事陆续离职,他也动了转行念头。

直到一次危机干预:一名抑郁症高中生扬言自杀,小李连续三天跟进,协调学校、家长、心理医生,最终成功化解危机,事后家长送来锦旗,孩子母亲含泪说:“谢谢你没放弃他。”

那一刻,小李哭了,他最终选择留下,但提出了两个条件:一是单位必须为其缴纳公积金并落实职称补贴;二是参与年度绩效考核与晋升评审,经过协商,单位同意逐步落实,小李已成为项目主管,月薪涨至7500元,并纳入区级人才储备库。

这个案例说明:个体的坚持重要,但制度保障才是留住人才的根本。

《社会工作者职业水平评价暂行规定》(国人部发〔2006〕71号)

明确设立助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师三级考试制度,为职业化提供依据。

《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》(中组发〔2011〕25号)

提出“建立健全社会工作专业人才薪酬保障机制”,要求根据岗位职责、工作业绩、专业水平等因素合理确定薪酬。

《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》(民政部,2021年)

强调“推进社区工作者职业化建设”,推动建立与工作绩效挂钩的薪酬增长机制。

作为一名长期关注劳动权益与公共服务业的律师,我想说:社工的待遇问题,本质上是一个法律权利与社会责任的交汇点。

他们依法履行公共服务职能,却常常缺乏相应的劳动保障;他们承担着社会治理的“最后一公里”,却不被纳入正式编制体系,这不仅是不公平,更是对专业价值的忽视。

解决之道,在于三个“真”:

真投入——财政应将社工薪酬纳入预算刚性支出;

真认可——用人单位要落实职称评定、晋升通道;

真尊重——社会要打破“社工=义工”的误解,承认其专业性。

别再让“用爱发电”成为唯一动力,一个健康的社会,不该让最柔软的肩膀扛最重的担子,却穿最薄的衣服。

社工值得更好的待遇,不是因为他们“伟大”,而是因为他们专业、敬业、不可或缺。

社工待遇到底怎么样?干这行是奉献还是被牺牲?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有想过,那些在社区奔波、为孤寡老人送餐、帮困境儿童找资源、深夜还在处理家庭纠纷的人,他们的工资够不够交自...

点击复制推广网址:

下载海报: